Guerre aux cumulards pendant les années rock’n’roll

Ce récit est tiré de l’excellent livre « Ecce Paganus. Auguste Dubourg militant paysan, migrant breton en Poitou dans l’après 68 » écrit par Sylvain Bachelier. Nous sommes dans les années 60-70, au tout début du processus de concentration des terres et d’élimination de la paysannerie planifiée par l’Europe (plan Manscholt) et la France (rapport Vedel). À l’époque, les vieux transistors crachent des accords de guitare électrique et le syndicalisme agricole n’a pas froid aux yeux ! Au programme : action directe, baston et lutte des classes.

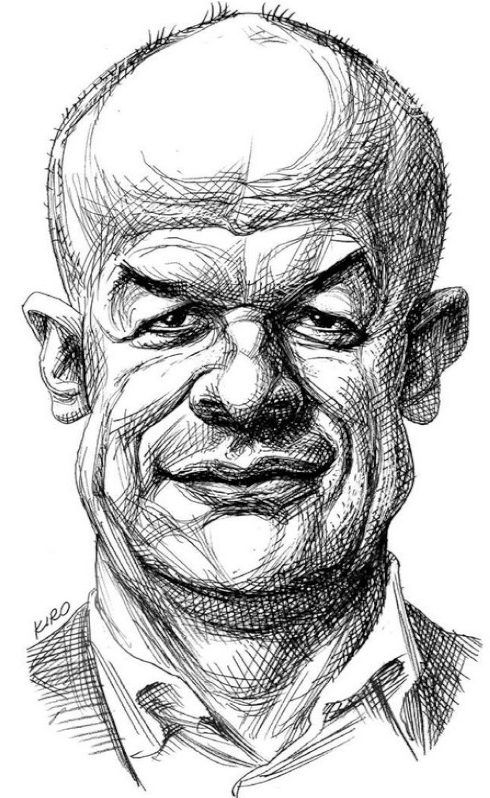

En 1966, Robert Ameteau, le plus gros marchand de bestiaux des Deux-Sèvres, s’accapare illégalement la ferme de l’Epinais. 96 ha d’un coup ! La surface moyenne est alors de quinze hectares. Ameteau n’a pas jugé bon de soumettre une demande d’autorisation préalable comme l’exige la loi Pisani de 1962. Le maquignon cumulard était un vrai petit baron local ! « Sur la place du marché, il régnait sur les paysans endimanchés. Il les dominait socialement en les payant, le coude appuyé sur une liasse de billets épaisse de dix à vingt centimètres. (…) Les jours de foire, il tenait à la main le traditionnel aiguillon, bâton des maquignons terminé par une pointe de fer destinée à piquer les bœufs récalcitrants. Il plongeait la pointe dans la bouse et agitait l’aiguillon sous le nez du paysan, mouchetant le costume dominical de merde bovine. Personne ne réagissait. »

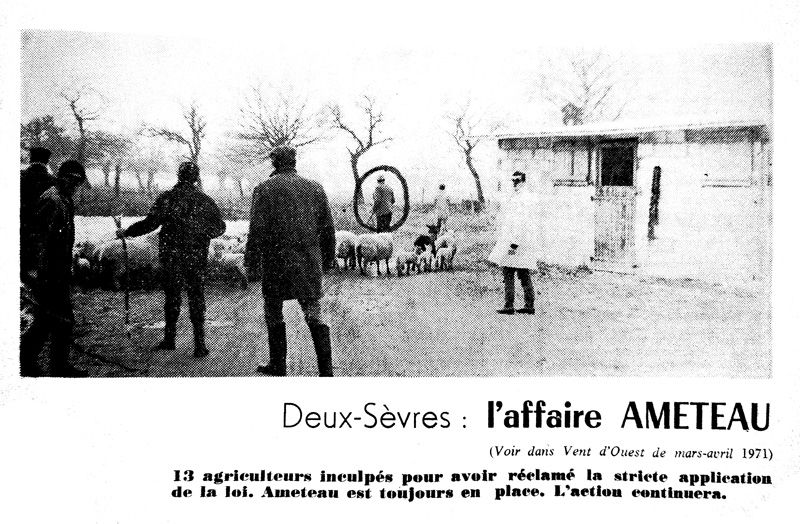

Après des années de recours juridiques et de protestations polies, Ameteau restait indéboulonnable ! « Il y avait longtemps que les paysans qui auraient dû bénéficier de leur installation à l’Epinais étaient partis travailler en usine. » Face à cet accaparement, la riposte s’organise. Une réunion rassemble des paysans venus de Vienne, de Poitou-Charentes, de Vendée et du Maine-et-Loire. « On était une centaine. Une bonne majorité était pour l’intervention directe chez Ameteau. Était laissé à l’équipe du secteur bressuirais-bocage d’organiser ça. L’objectif était d’aller dans la ferme et de mélanger les moutons de tous les marchands de bêtes qui avaient des terres sur Bressuire. »

Jeudi 4 mars 1971, plus de 300 paysans affluent à l’Epinais, mais Ameteau les attends de pied ferme, fusil en joue. « Nous marchions dans la prairie et on nous tirait dessus au fusil et à la carabine. C’était au milieu de la matinée. Il soufflait un vent glacial. » Mais les organisateurs avaient bien prévu le coup. Un petit groupe de dix paysans, mené par un certain Desnoues, prend le cumulard à revers. Ameteau « s’était caché derrière un arbre qui bordait la mare, sa 22 Long Rifle à lunette à la main. Desnoues, plus petit mais plus jeune et tout en muscles et en nerfs, a bondi sur lui. Ameteau l’a frappé à la tête avec la crosse de sa carabine. Le poing de Denoues le fit vaciller et ses 120 kilos se sont étalés dans la mare. (…) Dans le champs, les manifestants avançaient d’autant plus que les coups de feu avaient cessé. » Ils s’amassent dans la cour de la ferme. « Trempé de la tête aux pieds, Ametau grelotait. (…) Le regard vide, entouré d’une foule paysanne que d’ordinaire il dominait, il avait perdu toute sa superbe. Quelqu’un lui a mis dans les mains la pancarte peinte d’une tête de mort qui ornait l’accès à l’exploitation - ‘‘défense d’entrer à toute personne étrangère au service’’ - et le prit en photo. Il avait sa boite de cigares. Il en offrit. On lui présenta un engagement à quitter la ferme avant le 23 avril (…) Ameteau dit accepter à condition de l’accord du propriétaire (…) Les manifestants parlèrent d’aller [le] chercher. »

Mais soudain Ameteau tomba dans les pommes, saisi d’un intense malaise. Les dirigeants syndicaux paniquent : « Il bavait. Il dégueulait. On était pas fiers. » Mais « l’opinion générale n’était pas à l’inquiétude pour le maquignon alité. Après s’être fait tiré dessus, le gibier n’a guère d’empathie pour le chasseur. » Une ambulance vint chercher Ameteau. La base était contre l’évacuation tant que l’accord n’était pas signé. Le préfet proposa un rendez-vous aux représentants syndicaux. « Beaucoup de manifestants se regroupant autour des syndicalistes endimanchés pour contester leur visite au sous-préfet, il y eut moins de monde autour d’Ameteau et c’est alors que celui-ci put partir. » Après avoir mélangé tous les moutons des marchands de bestiaux et trinqué au vin rouge, la foule se dispersa. Au final, Ameteau avait réussi à ne pas s’engager à quitter la ferme. Il faudra donc revenir.

1er mai 1971. « Le CDJA des Deux-Sèvres choisit de mener une action forte mais prudente. Il ne fallait pas affronter une seconde fois les fusils d’Ameteau. Pour le côté force, il était prévu de labourer des champs (…) Le côté prudence porta sur le choix des parcelles à ravager. » Une bonne vingtaine de tracteurs étaient là. « La FDSEA avait passé la consigne de recouvrir de boue les plaques d’immatriculation et d’enfiler un passe-montagne. » La suite, c’est encore Sylvain Bachelier qui la raconte. « J’étais venu avec Auguste. On arriva au lieu et à l’heure convenue : dix heures et demi au champ d’orge. On était parmi les premiers arrivés. Notre étonnement fut grand car on ne voyait pas les bâtiments de la ferme. (…) Tous ceux qui arrivaient s’en étonnaient comme nous. (…) Le mécontentement était grand chez les manifestants, qui étaient venus de loin pour s’attaquer à l’Epinais. La discussion portait sur ce sujet quand on entendit le vrombissement d’un moteur. Un hélicoptère était tout proche ! C’était une Alouette, un modèle léger alors en vogue. Deux flics étaient à bord. Excités, ils s’amusaient à nous narguer, le pilote volant étonnamment bas, et l’autre, penché au bord de l’hélico, nous mitraillait de son appareil photo (...) Au dessous, dans le champ, des paysans ramassèrent quelques pierres et les lancèrent vers le ciel. Les pierres voltigeaient, lancées à la verticale (…) Tout d’un coup, l’hélicoptère vacilla. Une pierre avait touché une pale ! Une clameur de joie s’éleva vers le ciel. Captivés par leur provocation, les deux acrobates avaient sous-estimés la force des paysans. Ils s’éloignèrent dans leur engin devenu instable et se posèrent plus loin, caché par les haies. On ne le revit plus ».

Jean-Paul Cruze, jeune révolutionnaire, venu avec un groupe de paysans et d’ouvriers de Loire Atlantique, livre de cet épisode un récit exalté dans son ouvrage « Rebelles, les maos de la Gauche Prolétarienne ». De cette journée il écrit : « C’est le Vietnam… Apocalypse Now ! » Et de poursuivre, emporté par sa fougue : « Le FNL s’était montré capable d’abattre les hélicos yankees, des machines de guerres impressionnantes mais fragiles, avec de simples fusils de chasse ou même à l’arc, au lance pierre… Les Deux-Sèvres s’en inspirent. À deux pas de la charmante ‘‘Venise Verte’’ du tranquille marais poitevin, une brève intifada des pierres, touche l’hélicoptère et l’abat : il doit se poser en catastrophe. Plusieurs millions de dégâts. »

Les manifestants bouillonnent. L’hélico cassé, au fond, ils s’en foutent. Ce qu’ils veulent, c’est retourner à la ferme d’Ameteau ! Deux lignes s’affrontent, incarnées par le CDJA des Deux-Sèvres et celui de la Vienne. « Les Deux-sèvres ne parlaient que de négociation et la Vienne ne parlait que de combat ». Le débat est rude. Gilbert Cron explique : « il faut dire que c’est plus beaucoup plus facile d’être dur quand on est plus loin. » Il poursuit « Je peux dire que j’ai été mis en minorité ! Ce qui était prévu c’est « on saccage et on s’en va, mais on n’affronte pas les CRS. » Mais là, on a été débordé par la base et les gars et les tracteurs sont partis pour faire front au CRS. » La foule de 500 personnes s’avancent. Dans la cour de la ferme, 300 gardes mobiles les attendent… Un choc se profile.

La suite, dans le numéro 2 de Correspondances Paysannes !