C’est à la fin de la foire qu’on compte les bouses

Après plusieurs mois de campagne, les résultats des élections sont tombés. Ils ne changeront strictement rien au quotidien des agriculteurs. Impossible, en effet, d’infléchir les orientations structurelles de la politique agricole depuis les instances locales de co-gestion que sont les Chambres d’Agriculture.

Les choix structurels pour l’agriculture, qui impactent les fermes, le quotidien et l’avenir du métier et des terres, n’ont rien de démocratique. Ils ne sont pas entre les mains de la profession, contrairement à ce que voudrait nous faire croire la mascarade électorale. Ils sont entre les mains des conseils d’administration des grosses coopératives, de l’agroalimentaire, de la grande distribution ; des bureaucrates de la Commission Européenne et de l’OMC. C’est eux qui chuchotent à l’oreille des ministères, eux qui pré-rédigent les lois agricoles et déterminent l’agenda institutionnel. Les Chambres d’Agriculture et les DDTM ne sont que de simples exécutants locaux, le tout dernier maillon de la chaîne.

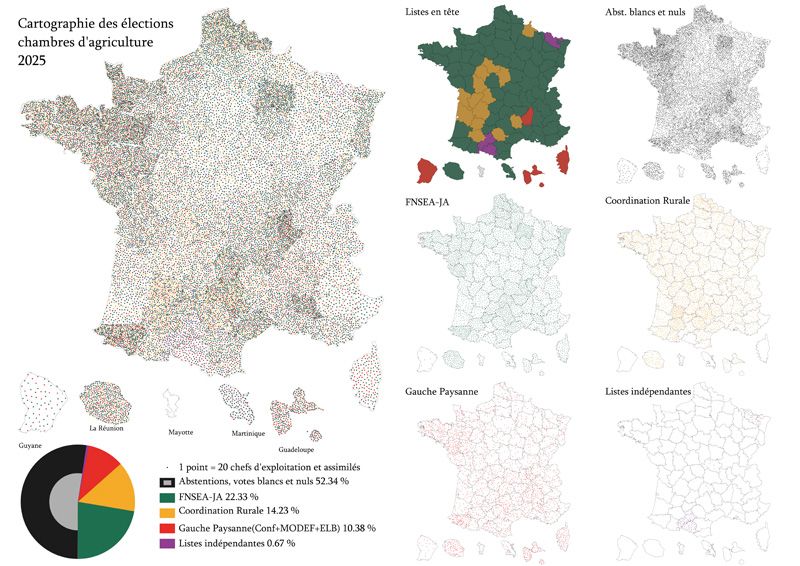

Pour autant, ce qui nous intéresse dans les résultats de ces élections, c’est qu’elles sont une photographie du rapport de force politique au sein de la profession. Essayons de regarder les choses sous un autre angle que celui des médias dominants et de la presse agricole. Pour cela, il faut voir plus loin que les chiffres et les cartes fournis par le ministère. Il faut compter au réel. Cela veut dire : regarder les résultats en nombre de voix et en pourcentage des inscrits, et non pas en pourcentage des suffrages exprimés et en nombre de chambres.

Quatre blocs se dessinent :

1– Le bloc majoritaire, c’est celles et ceux qui ne se reconnaissent dans aucun syndicat agricole ou qui ne croient pas en leur capacité à changer les choses en cas de victoire. Cette majorité silencieuse est écrasante. Si l’on additionne les abstentionnistes et les votes blancs/nuls, cela représente 212 584 exploitants sur les 406 257 inscrits, soit environ 52 % ! Loin, très loin, devant la FNSEA, la Coordination Rurale et la Confédération Paysanne. Depuis 2007, l’abstention explosait de 10 % à chaque scrutin. Cette année, un mouvement agricole inédit, une mobilisation tous azimuts des syndicats, auront tout juste permis de stabiliser le corps électoral, de ralentir l’effritement de la participation… Mais elles n’auront pas mobilisé la grande masse de celles et ceux qui ne se sentent représentés par personne ! C’est le fait majeur de cette élection. Il doit être au cœur de nos réflexions. Pourquoi cette majorité ne se retrouve dans aucun syndicat ? Comment s’adresser à elle ? La clef du bouleversement du rapport de force politique est entre ses mains. Le basculement ne viendra pas de notre capacité à convaincre ceux qui votent déjà pour la fédé, la coordo, ou la conf. Il viendra de notre capacité à s’adresser à cette vaste zone grise qui a le sentiment que personne ne répond à ses préoccupations et à se mettre en mouvement avec elle sur le terrain de l’action.

2– Le deuxième bloc, c’est le bloc gestionnaire néo-libéral incarné par la FNSEA. L’élection de 2025 marque un tournant historique inédit depuis la création de ce syndicat. Une crise de légitimité sans précédent. La FNSEA n’est plus le syndicat « majoritaire ». Elle récolte 89 743 voix, 46 % des suffrages exprimés, soit seulement 22 % des inscrits. Plus que jamais, nous pouvons l’affirmer haut et fort, la FNSEA ne représente qu’une minorité : moins d’un quart des d’exploitants agricoles ! Malgré cela, elle empoche 80 chambres. La fable de sa légitimité démocratique et professionnelle ne se maintient que grâce au mode de scrutin scandaleux de ces élections. Le complexe agro-industriel a encore besoin de la FNSEA pour co-gérer ce système. La forteresse FNSEA vacille. Mais l’édifice reste solide. Pour sauver le métier de paysan, il faudra lutter durement pour la séparation de l’État et de la FNSEA.

3– Le troisième bloc, c’est le bloc réactionnaire et nationaliste incarné par la Coordination Rurale. Elle récolte 57 604 voix, soit 14 % des inscrits. Avec environ 12 000 voix de plus par rapport au scrutin de 2019, c’est la seule force syndicale qui progresse nettement. Si son activisme pendant le mouvement agricole joue indéniablement un rôle, la coordo est aussi très fortement poussée par la dynamique globale d’extrême-droitisation de l’échiquier politique et des médias dominants. Elle bénéficie d’un contexte où tout un pan du patronat opère un glissement politique du libéralisme autoritaire à la sauce Macron vers un néo-fascisme assumé. À ce glissement politique correspond un glissement économique, le passage d’un système injuste à un autre : de la concurrence néo-libérale mondialisée à la guerre commerciale nationaliste. En emportant la majorité dans 14 circonscriptions, la coordo arrive à une croisée de chemins. Va-t-elle rester une force contestataire ou devenir un appareil co-gestionnaire ? Va-t-elle glisser d’une force antisystème à une organisation corporatiste qui pourrait bien devenir la nouvelle courroie de transmission du complexe agro-industriel sous un gouvernement RN ?

Ces élections sont une photographie du rapport de force sont une photographie du rapport de force politique au sein de la profession.

4– Le quatrième bloc, c’est la gauche paysanne, incarnée principalement par la Confédération Paysanne, et plus marginalement par le MODEF. À eux deux, ces syndicats récoltent 42 858 voix, soit environ 10,5 % des inscrits. La gauche paysanne a donc un peu moins de 15 000 voix d’écarts avec le bloc réactionnaire et nationaliste. Elle encaisse bien le choc dans un contexte politico-médiatique extrêmement défavorable. Mais il lui manque une stratégie pour renverser la vapeur. En regardant de plus près les endroits où elle est arrivée en tête du scrutin, cela nous donne une indication sur comment battre le bloc néo-libéral et le bloc réactionnaire. La gauche paysanne fait de meilleurs scores lorsque la participation est forte. Mais surtout, elle est puissante en Corse et dans les Outre-mers, c’est-à-dire à des endroits où la question de l’enracinement et de l’attachement à la terre est défendue et pleinement assumée par des mouvements ‘‘régionalistes’’ de gauche, et pas par le nationalisme d’extrême droite. Elle est également bien enracinée dans les pays de montagne. Le syndicat basque ELB est l’exemple le plus inspirant stratégiquement. Il parvient à combiner de bons résultats électoraux et l’animation d’une Chambre d’agriculture autonome, alternative à la chambre officielle : une institution organisée à la base par et pour les paysans ! En articulant luttes sociales, expérience auto-gestionnaire et participation aux élections, l’ELB dessine une voie originale et conséquente au sein de la gauche paysanne.

Notons enfin, l’émergence de listes indépendantes. Bien que cela reste marginal, certaines sont parvenues à écraser tous les syndicats existants. Elles cherchent à répondre à ce déficit de représentation qu’exprime la majorité silencieuse. Le plus souvent animées par des dissidents de la FNSEA, et axées sur un discours territorial, il va être intéressant d’observer leur évolution à l’avenir. A quel point sont-elles (ou pas) en rupture avec la FNSEA ? Sont-elles des exceptions locales ou sont-elles amenées à se multiplier à l’avenir ? Vont-elles dessiner un bloc de territoires non alignés syndicalement ou jouer le rôle de sous-traitants de la FNSEA ?

Maintenant que les élections sont terminées, place au mouvement réel. Nous allons pouvoir constater quels syndicats vont employer leurs moyens humains et financiers pour peser dans le rapport de force en prenant des risques dans l’action ; et quels sont ceux qui vont se contenter de faire de la cogestion bureaucratique en restant confortablement assis sur leurs sièges jusqu’à la prochaine campagne électorale. Fini les professions de foi électorales et les promesses, place aux questions concrètes. Comment défendre, dans les cinq ans à venir, les conditions de travail et la dignité paysanne face aux prédateurs du complexe agro-industriel qui accaparent les bénéfices du travail agricole et tuent le métier ? Comment opérer une jonction entre la majorité silencieuse et la gauche paysanne sur le terrain de l’action directe ?

J & C, éleveurs de volailles et cartographes amateurs